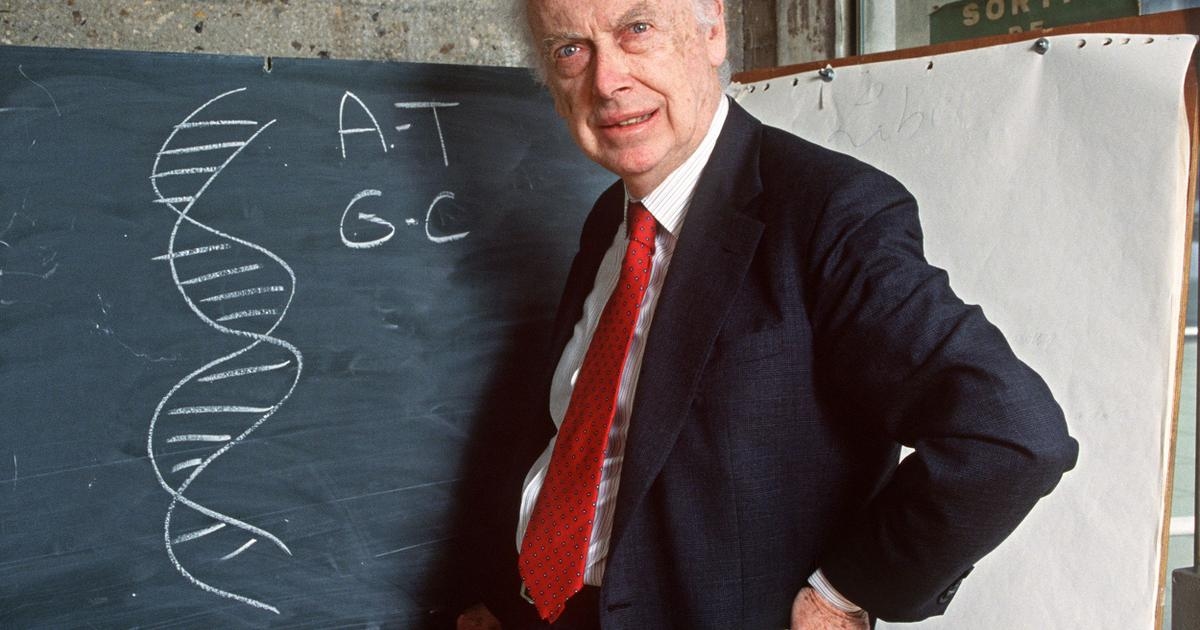

„Pionier“ und Persona non grata: James Watson, der Entdecker der DNA-Struktur.

„Ein Pionier der DNA-Forschung“, so die BBC über den Autor. „Eine der wichtigsten Entdeckungen in der Geschichte der Menschheit“, so die Süddeutsche Zeitung. „Einer der berühmtesten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts“, so La Repubblica, aber auch „der Enfant terrible der Biologie“, wie das Wall Street Journal schrieb . Wie NPR berichtet, wurde er in zwei Bereichen, in denen er sich einen Namen gemacht hatte – Molekularbiologie und Genomik – zur „Persona non grata“ . James Dewey Watson war all das. Der Mann, der 1953 die Struktur der DNA mitentdeckte, starb am Freitag, dem 7. November, im Alter von 97 Jahren in der Nähe von New York. „Oft als Pionier der Genetik gefeiert, trübten rassistische und sexistische Äußerungen seinen Ruf und warfen einen Schatten auf sein Vermächtnis“, fasst National Geographic zusammen.

Von der Washington Post als „frühreifes Genie“ bezeichnet, wuchs Watson in Chicago auf. Sein Vater, ein Geschäftsmann, nahm ihn oft mit zur Vogelbeobachtung. Er schloss die High School mit nur 15 Jahren ab, entwickelte ein Interesse an Zoologie und studierte an einer Universität in Indiana, bevor er nach Cambridge ging. Dort erforschte der junge Amerikaner gemeinsam mit dem Physiker Francis Crick die DNA. Am 21. Februar 1953 schufen sie, wie La Repubblica berichtete, „ein Draht- und Pappmodell, das Geschichte schrieb“ : die erste Darstellung eines DNA-Moleküls. Im April 1953 präsentierten die beiden, in Zusammenarbeit mit Maurice Wilkins, einem Forscher am King’s College London, ihre Entdeckung in einem Artikel in der Fachzeitschrift Nature .

„Das Molekül, das die Bauanleitung für Lebewesen enthält, hat die Form einer Doppelhelix“, erklärt El País. „ Diese Struktur, ähnlich zwei Wendeltreppen, bei denen die gegenüberliegenden Stufen Paarungsregeln folgen, ermöglicht es der DNA, vererbbare Kopien von sich selbst zu erstellen“, fügt die spanische Tageszeitung hinzu. Watson wiederholte daraufhin die Worte seines Kollegen Francis Crick: Sie hätten „das Geheimnis des Lebens“ gelüftet.

Die Washington Post merkt an, dass ihre Entdeckung „den Aufstieg der aufstrebenden Biotechnologiebranche mit Anwendungen unter anderem in Medizin, Landwirtschaft, Forensik und Umwelttechnologien gefördert hat“. Die Doppelhelix sei zu einem „sofort erkennbaren Symbol der Wissenschaft geworden, das in den Werken von Salvador Dalí und auf britischen Briefmarken zu sehen ist“, bemerkt The Independent.

„Der Forscher war erst 25 Jahre alt, als er die Studie veröffentlichte, die die Biologie revolutionierte“, erinnert sich El País . Er sei bereits in den „Olymp der Wissenschaft“ aufgestiegen, betont die New York Times. 1962 teilte sich der Wissenschaftler den Nobelpreis für Medizin mit seinen beiden Kollegen. Eine Person wurde an diesem Tag nicht geehrt: Rosalind Franklin, Wilkins’ Kollegin am King’s College. Doch dank einer Fotografie, die diese wenige Jahre zuvor verstorbene Chemikerin mithilfe der Röntgenkristallographie aufgenommen hatte, konnten Watson und Crick ihre Forschung voranbringen. Sie wusste davon jedoch nichts. „Wilkins war äußerst verärgert über seine Kollegin und hatte ihre Daten ohne ihr Wissen an das rivalisierende Duo in Cambridge weitergegeben“, berichtet die Süddeutsche Zeitung .

1968 veröffentlichte Watson *Die Doppelhelix *. Das Buch wurde ein Erfolg und verkaufte sich über eine Million Mal. Doch es blieb nicht von den abfälligen Kommentaren über Rosalind Franklin verschont. „Anstatt den Beitrag seiner Partnerin anzuerkennen, machte der Amerikaner sexistische Bemerkungen über sie, obwohl sie bereits seit zehn Jahren an Eierstockkrebs gestorben war […] Er „Sie fragte, wie sie aussehen würde, wenn sie ihre Brille abnehmen und ihre Haare anders stylen würde“, beklagt El País.

Sie wird als die „komische, lippenstiftlose Schurkin der Geschichte“ dargestellt, betont NPR , und beharrt gleichzeitig darauf, dass das Buch „trotz all seiner Mängel“ die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaftlern verändert, die diesmal „als echte Menschen mit menschlichen Eigenschaften und Schwächen und nicht als undurchdringliche Halbgötter im weißen Laborkittel“ präsentiert werden.

Watsons Rolle bei der Entschlüsselung der DNA „hätte ausgereicht, ihn als einen der bedeutendsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts zu etablieren“, so die New York Times . Doch während „die Beschreibung der DNA und der darauf folgende Nobelpreis Watsons öffentliches Image maßgeblich prägten, stellen diese Auszeichnungen nur einen Teil seiner Leistungen dar“, betont die Washington Post .

Er übernahm das Labor in Cold Spring Harbor, das sich unter seiner Führung, wie die Times berichtete , „von einer kleinen Einrichtung auf Long Island mit einer schwierigen Vergangenheit zu einem der weltweit wichtigsten Zentren für Mikrobiologie“ entwickelte. 1988 wurde er gebeten, das – laut NPR damals „umstrittene“ – Humangenomprojekt zu leiten, dessen Ziel die vollständige Sequenzierung der DNA war.

Doch der Forscher hat nicht nur Bewunderer. „Ich halte ihn für den unangenehmsten Menschen, dem ich je begegnet bin“, schrieb der Wissenschaftler E.O. Wilson 1994 und nannte ihn den „Caligula der Biologie“. Wilson fühlte sich beispielsweise unwohl dabei, Vorstellungsgespräche mit übergewichtigen Bewerbern zu führen, weil er wusste, dass er niemanden einstellen würde, der dick ist, berichtet die Times .

In einem Interview mit der Sunday Times im Jahr 2007 äußerte er seinen Pessimismus hinsichtlich der Zukunft der Afrikaner und argumentierte, dass die Entwicklungshilfepolitik „ auf der Annahme beruht, dass ihre Intelligenz der unseren entspricht, obwohl alle Beweise das Gegenteil belegen.“ Angesichts dieser Kontroverse… Er musste das Labor in Cold Spring Harbor verlassen. Er entschuldigte sich, „gezwungen durch die weltweite Empörung“ , berichtet El País .

Weitere sexistische, homophobe und antisemitische Äußerungen haben seinen Ruf beschädigt, berichtet die BBC . Er habe sich von der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgegrenzt gefühlt , so das britische Medienunternehmen. Doch 2019, in der PBS-Dokumentation „ Decoding Watson“ – als er laut El País die perfekte Gelegenheit gehabt hätte, seinen Fehler einzugestehen und seinen Namen reinzuwaschen –, beteuerte er, dass keine neue wissenschaftliche Entdeckung seine Meinung geändert habe. „Seinen Überzeugungen treu zu bleiben, schien ihm im Blut zu liegen“, witzelte NPR .

Courrier International